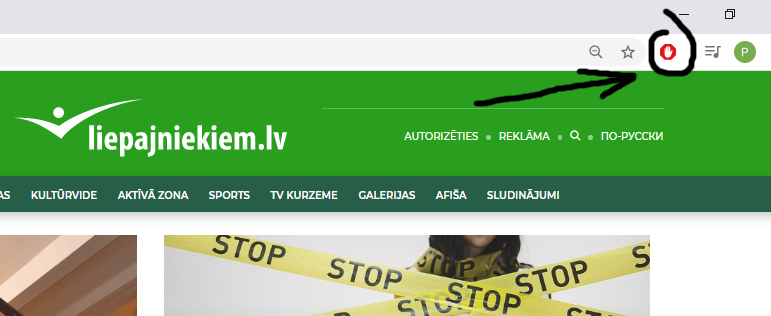

Afiša

19.04.2024

Piektdiena Gardēžiem

Gardēžiem

Liepājas restorānu nedēļa

2024-04-19, 09:00

Liepājas pilsēta

Izstādes

Izstādes

Izstāde “Viktorijas laika rotas”

2024-04-19, 10:00

Liepājas interjera muzejs ''Hoijeres kundzes viesu nams''

Izstādes

Izstādes

Izstāde “Korelācija/Correlation”

2024-04-19, 10:00

Liepājas muzejs, muzeja anfilāde

Izstādes

Izstādes

Grāmatu oriģinālsējumu izstāde “Izlasītas grāmatas”

2024-04-19, 10:00

Liepājas muzejs, mazā zāle

Galerijas

Afiša

19.04.2024

Piektdiena Sports

Sports

VICTOR Latvia U17 International

2024-04-19, 10:00

LOC Manēža

Sports

Sports

Liepājas pils. peldēšanas čempionāts Latvijas kausa VI posms

2024-04-19, 16:45

Sporta centrs "Ezerkrasts", baseins

Sports

Sports

BK “Liepāja” – BK “Ogre”. Projekts

2024-04-19, 19:00

LOC Olimpiskais centrs, arēna

20.04.2024

Sestdiena Sports

Sports

Babolat balvas izcīņa U18

2024-04-20, 10:00

LOC Tenisa halle